西南大學音樂學院鄭茂平教授團隊長期致力于中國民族音樂的教學與研究,繼2021年在音樂類權威期刊《中央音樂學院學報》(CSSCI,國內T2區)發表題為"中國民族音樂聆聽的心理機制及現狀調查"的學術文章后,近日,團隊又在心理學類權威期刊《心理學報》(CSSCI,國內T2區)上發表了題為“共情與中國民族音樂情緒識別的關系:來自ERP的證據”的學術論文。

黨的二十大報告指出,我們要全面建設社會主義現代化國家,必須堅持中國特色社會主義文化發展道路,增強文化自信,堅守中華文化立場,推動中華文化更好走向世界。傳統的以五聲音階為基礎的具有獨特韻味的中國民族音樂既是傳承中國優秀傳統文化的重要載體,也是可在情緒調節和音樂治療中發揮積極作用的有效音樂刺激。在不同領域宣傳和推廣中國民族音樂,發掘中國民族音樂在新時代的應用價值,是踐行文化自信理念的有效途徑。基于此,西南大學音樂學院鄭茂平教授帶領的研究團隊在對部分中國民族音樂曲目和曲譜進行梳理的基礎上,形成了以宮調式和羽調式音樂為代表的音樂材料刺激集。并以此為基礎,探討音樂心理學領域典型的個體差異“共情能力”與中國民族調式音樂情緒識別的關系,分析中國民族宮調和羽調式音樂的情緒屬性并預測其在音樂情緒調節中的應用方向。

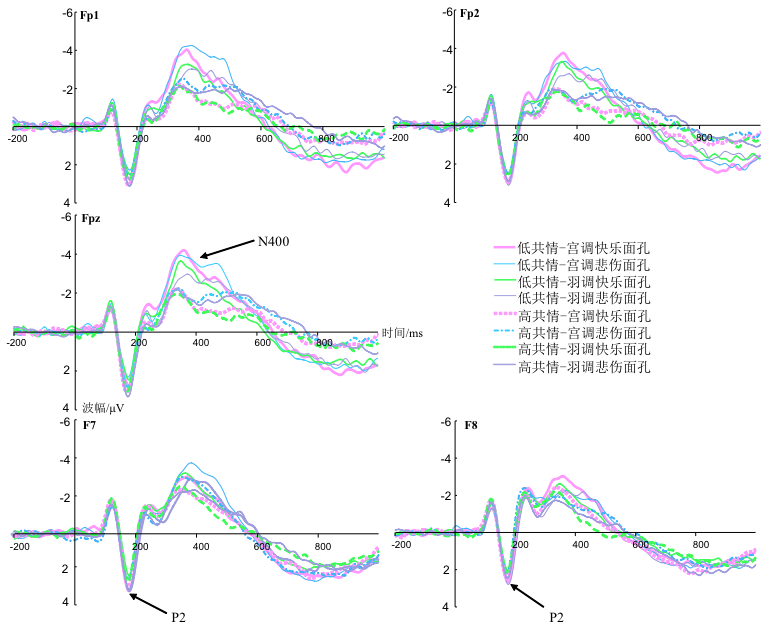

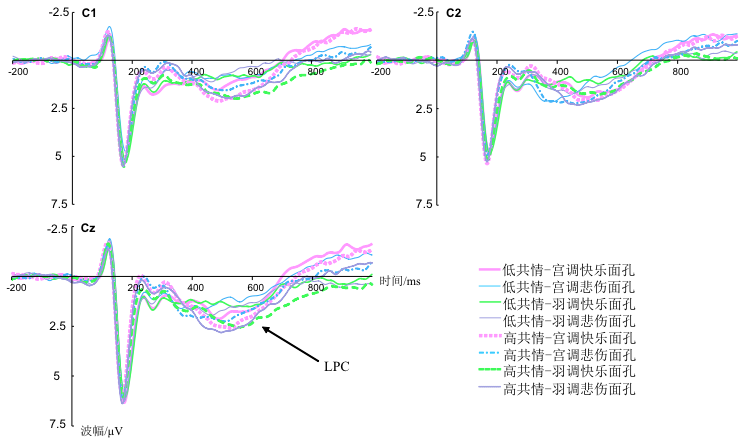

研究采用跨通道情緒啟動范式,通過人際反應指針問卷篩選出高、低共情組被試各36人參加ERP實驗,考察高共情和低共情大學生在對中國民族五聲調式音樂進行音樂情緒識別時的行為反應差異及神經反應差異。腦電數據顯示,在進行中國民族音樂情緒內隱識別時,將宮調和羽調音樂作為啟動刺激,誘發了中期的P2、N400以及晚期正成分LPC(Late Positive Component)。低共情組P2和N400成分的波幅大于高共情組,高共情組LPC成分的波幅大于低共情組。

圖1.高低共情組在N400及P2成分上的差異波形圖

圖2.高低共情組在LPC成分上的差異波形圖

綜上,在對中國民族音樂進行音樂情緒識別時,高、低共情組在部分腦電成分上顯現出了不同,說明通過ERP技術能夠在一定程度上探索兩組被試在識別音樂情緒的時間進程上的差異。研究主要發現了P2、N400和LPC三個與音樂情緒識別有關的成分,P2是對音樂情緒刺激進行知覺分析的指標(袁加錦,2009),N400是對音樂情緒不一致效應較為敏感的指標(Goerlich et al., 2011),而LPC是對音樂刺激的情緒意義進行后期評估的指標(Liu et al., 2021)。

本研究認為,高低共情組的差異主要體現在音樂情緒識別時注意資源的分配上,中期階段低共情個體對注意資源的需求較多,用于對音樂情緒刺激的細節加工,而晚期階段高共情個體的注意投入更多,用于解讀情緒刺激的意義。因此,注意投入度可能是不同共情能力個體在產生情感共鳴或受到情緒感染時出現差異的原因之一,也是影響其音樂情緒加工的認知要素之一。總之,本研究采用了具有中國特色的民族音樂材料,研究結果既能從電生理層面對共情與情緒識別之間的關系研究進行一定的補充,也能夠為推進音樂情緒的跨文化和本土化研究積累一定的實證證據。